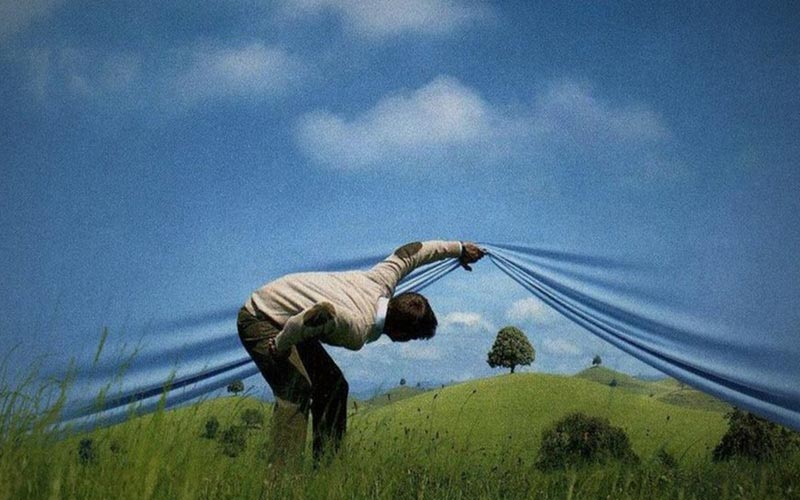

Critical thinking atau berpikir kritis berarti kita harus fokus pada apa yang dikatakan dan bukan pada siapa yang mengatakannya.

Penekanan pada pentingnya berpikir kritis dan beretika dalam menerima informasi. Penting untuk tidak menerima informasi hanya karena berasal dari otoritas tertentu, tetapi untuk menilai isi informasi itu sendiri.

Ini berkaitan erat dengan cara masyarakat memahami dan merespons tokoh-tokoh masyarakat serta tindakan mereka di ruang publik.

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, banyak orang terjebak dalam narasi kebencian dan saling menghujat.

Kebiasaan masyarakat untuk menyerang pribadi daripada tindakan yang dilakukan oleh individu sangat menyedihkan. Ini mengarah pada diskusi mengenai mengapa penting untuk memisahkan tindakan dari sosok yang melakukan tindakan tersebut.

Fenomena Kebencian di Media Sosial

Fenomena ini menggambarkan bagaimana perbuatan dan kata-kata seseorang bisa mengundang reaksi kebencian daripada perbuatan itu sendiri.

Perbincangan tentang kebencian yang meluas di media sosial, terlihat dari tren trending yang sering kali berisi berita negatif. Hal ini menunjukkan pola perilaku masyarakat yang cenderung merespon dengan kebencian atas tindakan tertentu daripada menilai mereka secara objektif.

Masyarakat sering merasa kecewa kepada tokoh-tokoh yang mereka kagumi ketika mereka melakukan kesalahan. Perasaan tersebut bisa mendorong masyarakat untuk melakukan penolakan yang sangat tajam, yang mengarah pada pengutukannya.

Namun, penting untuk mengingat bahwa meskipun kita bisa tidak setuju dengan tindakan seseorang, kita masih bisa menghargai hal-hal positif yang telah mereka sampaikan sebelumnya.

Pengkhianatan Intelektual

Masyarakat tidak peduli pada kebenaran; masyarakat hanya melihat siapa yang membawa kebenaran.

Banyak individu yang rela mengabaikan banyak pengetahuan dan inspirasi hanya karena satu atau dua hal yang tidak mereka setujui dari seseorang.

Ini menunjukkan pengkhianatan intelektual di mana orang lebih memilih untuk melompat ke tempat lain daripada mempertahankan sikap kritis terhadap ide-ide yang ada.

Fenomena ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak dewasa, karena mereka cenderung mengutamakan fanatisme terhadap individu tertentu.

Ketika seseorang yang mereka puja melakukan kesalahan, reaksi permusuhan dan penolakan pun muncul, yang membuat banyak orang berpindah kembali ke kepercayaan lain.

Kritik ini juga menunjukkan bahwa alih-alih berfokus pada substansi dari apa yang dibahas, orang lebih terjebak pada karakter individu yang menyampaikan ide tersebut. Hal ini mengarah kepada pengabaian terhadap nilai-nilai benar dan baik hanya berdasarkan pada siapa yang menyampaikannya.

Fenomena Pemujaan Pemimpin

Pemujaan masyarakat kita kepada pemimpin menjadi sangat berlebihan karena menganggap mereka suci.

Sejarah masyarakat Indonesia menunjukkan ketidakpercayaan terhadap hierarki kekuasaan, yang berujung pada pemujaan terhadap sosok pemimpin.

Masyarakat menganggap bahwa pemimpin adalah representasi dari kekuatan ilahi, sehingga setiap omongan dan tindakan dari mereka tidak boleh diganggu gugat.

Pemimpin yang mendapatkan pengakuan sering kali diasosiasikan dengan karakteristik mistik dan sakral, yang membuat masyarakat kehilangan kritisitas terhadap otoritas.

Hal ini menciptakan iklim di mana kritik terhadap pemimpin menjadi sangat berisiko dan tidak umum, menyuburkan feodalisme dalam konteks modern.

Dampak Sejarah Kolonialisme

Kita menutup mata terhadap hasil olah pikir manusia sendiri.

Ketika Belanda mengambil alih, mereka memanfaatkan kepercayaan tradisional masyarakat dan menciptakan struktur yang mendukung feodalisme.

Ini telah menciptakan warisan budaya yang sulit dihapus hingga hari ini. Setelah kemerdekaan, banyak masyarakat Indonesia masih terjebak dalam mindset rendah diri, merasa tidak memiliki otoritas dan cenderung mengikuti orang dengan kekuasaan.

Hal ini menghambat pertumbuhan pemikiran kritis yang seharusnya muncul dalam masyarakat. Fenomena ini juga terlihat dalam polemik yang ada, di mana tokoh-tokoh tertentu mendapatkan otoritas besar, sementara banyak pengikut merasa kecil hati dan tidak berdaya.

Upaya Modernisasi di Indonesia

Ada upaya-upaya modernisasi di Indonesia sejak zaman Herman Willem Dendel, kemudian ada zaman Ravels, dan juga para founding fathers kita seperti Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syahrir.

Modernisasi di Indonesia telah menjadi fokus sejak zaman kolonial, dimulai dari Herman Willem Dendel dan berlanjut hingga periode revolusi dengan para pendiri bangsa sebagai pelopornya.

Meskipun upaya tersebut ada, masyarakat Indonesia masih terjebak dalam pandangan tradisional yang mengganggu proses pembaruan, seperti anggapan bahwa orang yang berpikir kritis adalah jahat atau terlibat dalam konspirasi.

Problematika Pemikiran Kritis

Pemikiran kritis di Indonesia sering kali disalahpahami dan dituduh sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional, yang berdampak negatif pada perkembangan intelektual masyarakat.

Tuduhan ini menciptakan iklim ketakutan yang menghambat diskusi dan pertukaran ide yang sehat.

Kebencian dan Pembelajaran dari Kesalahan

Kita hidup sangat tidak nyaman ketika kita terus-menerus hidup dengan kebencian.

Kebencian yang berkelanjutan hanya akan membawa penderitaan, tidak hanya bagi pihak yang dibenci tetapi juga bagi diri kita sendiri.

Ketika kita memfokuskan energi pada membenci dan mencela tindakan orang lain, kita menghabiskan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri.

Boleh percaya, boleh juga tidak percaya; tidak dipungkiri bahwa kebencian adalah salah satu alat pemersatu paling mujarab sejak dahulu kala. (fir)